コラム

Inter BEE 2024に、ST2110 / MXF製品を出展しました!

コラム

株式会社アンバーサインは2024年11月13日~15日に幕張メッセにて開催されたInter BEE 2024に出展し、初出展ながら70社以上、200名以上のお客様にご来場いただきました。

大変充実した展示会となり、ご来場いただきました方には心より感謝申し上げます。

これまで専用のハードウェアでないと扱えなかった映像コンテンツを、ソフトウェアでデザインできる時代となり、当社は、SDIをIPに置き換えるST2110や、ファイルベース運用に用いるMXFに関するツールやアプリケーションを中心に開発を行っております。

当社の強みは、ST2110、NMOS、MXFといった規格に基づいて動作するエンジンを全て自社開発しており、品質の担保、軽量な動作、安価なご提供、OSフリーといった特徴を兼ね揃えております。

当日展示した製品について、改めてご紹介いたします。

独自開発したST2110エンジンにより、Raspberry Piでも動作可能です。(普通のサーバー等でももちろん動作可能です。)

ご来場いただいた方には、ラズパイでST2110の送信ができるなんて!と大変驚かれました。

RaspberryPiのUSB3.0の端子に2.5GBase-TのUSB-NICを2つ接続し、ST2022-7のAmber / Blue の送信、および、本体のNICにNMOS制御のマネージメントを接続し、小さいながらもST2110のSenderとしての機能は満足しており、放送局内や中継現場等でもお使いいただける製品となっています。

ハードウェアはRaspberryPi5一式とUSB-NICを2つ合わせても全部で3万円程度で調達できますので、世界一(※)コンパクトで安価なST2110ジェネレーター、と謳わせていただきました。

※当社調べ

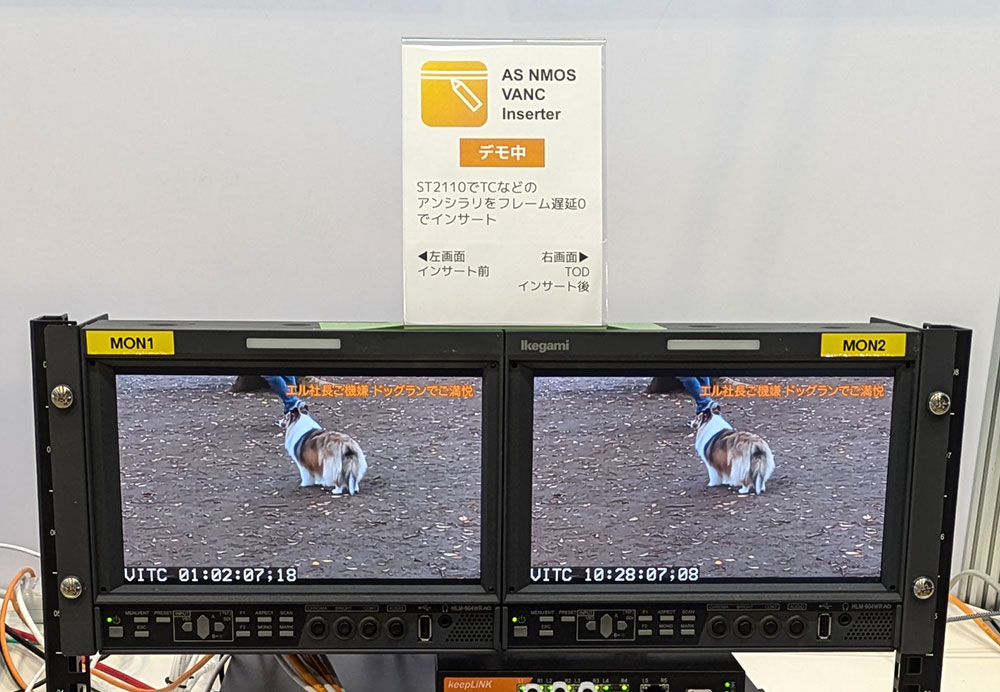

本製品はIPパビリオンにも出展させていただきました。当社の看板犬(名誉社長)のエルがカラーバーの中を漂う姿がIPパビリオンの会場にも表示されていたのですが気づいた方はいらっしゃいましたか?

※当社調べ

こちらもご来場いただいた方に、大変ご興味をお持ちいただきました。

ST2110は世界中で利用が進んできておりますが、意外とアンシラリに対応した製品が少ない(ほとんどない)のが実情です。

ST2110では、映像と音声とアンシラリは別々のストリームとして扱い、アンシラリはST2110-40という規格で規格化されています。

本製品は、ST2110-40を受信し、フレーム遅延0で任意をインサートした別のST2110-40のストリームを送信することができます。

類似の製品を見たことがありませんのでおそらく世界にここにしかない製品です。(特許出願中)

ST2110-40のデータ量は非常に小さいので、1台のサーバーで数百といったソースに対して処理を行うことができます。SDIの場合はSDI1本1本ごとにインサーターが必要でしたので、それと比べると場所もコストも非常にコンパクトになります。

CB/CG Generatorと同様、RaspberryPiでももちろん動作します。

アンシラリはSMPTEやARIB等で規格化されたタイムコードや局間制御信号等もありますが、放送局独自の信号をお使いのケースも多いと思います。

本製品は、プラグインという形で独自規格に対応可能です。また、APIによる制御でインサートするアンシラリ情報の変更などもできますので、システム内に組み込んでお使いいただくこともできるようになっています。

Inter BEE会場では、タイムコードを書き換えるデモを実施させていただきました。

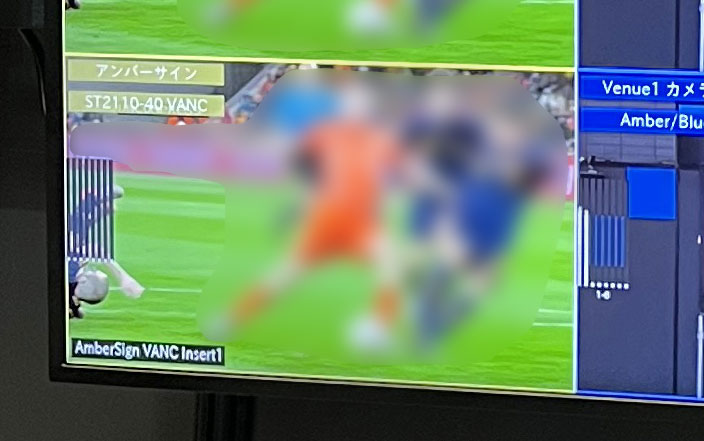

また、本製品はIPパビリオンにも出展しており、アストロデザイン様の4K対応IPマルチビューワー MV-2200の画面に情報を重畳するデモを実施させていただきました。

下記の写真では、MV-2200が出力する画面の左下に、ST2110-40として重畳された「AmberSign VANC Insert1」の文字が表示されています。一般的にマルチビューワーに文字情報を出す規格として、TSL5.0がありますが、この方式ではどの画面にどのソースを映しているのかの管理とそれに基づいて表示文字列の制御をする必要があり複雑になってしまいます。ST2110-40を利用することで、映像音声とアンシラリを一体として切り替えができ、構成もシンプルになります。

こちらも放送局様を中心にとても強い関心をお持ちいただきました。

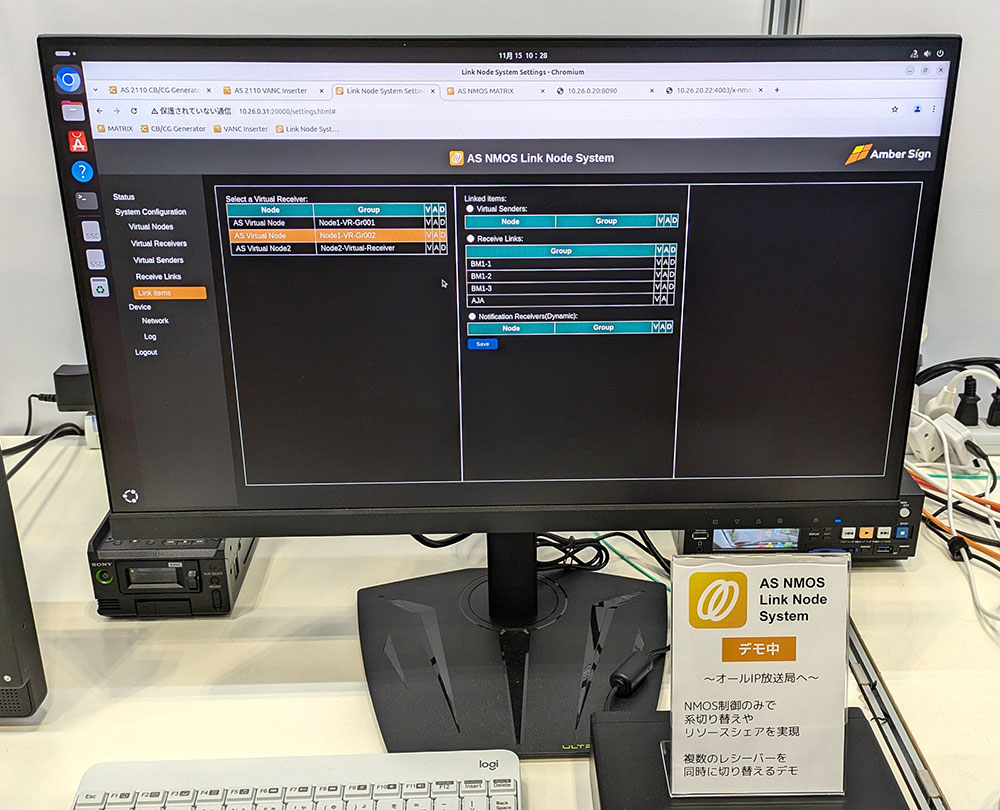

局内の複数のST2110設備をどのように連携させるのか?というのがIP化における最重要課題かと思います。それを一気に解決するのがこのリンクノードシステムです。

一言で説明するのは難しいのですが、動作としては、NMOS上レシーバーとして存在するもののST2110の信号を受信するわけではないバーチャルレシーバーと、NMOS上センダーとして存在するもののST2110の信号を送信するわけではないバーチャルセンダーを組み合わせて使用します。これを用いて、ある設備のST2110のセンダーのSDPをプロキシのように別設備内で展開したり、切り替え制御を動的に行う仕組みです。

これを応用すれば、リソースシェア、系切り替え、GWの置き換えなど色々なことに活用できます。

また、さらにこのシステムはすでに入れてしまったIP設備に後付けで追加できることも大きな特徴です。設備から見ると単にレシーバーやセンダーが増えただけにしか見えませんので、インパクトがほとんどありません。一つ目のIP設備を構築後、2つ目のIP設備を構築するときにこのシステムを利用すれば既存設備に大きな改修を行うことなく、IP設備間で相互に映像のやり取りが可能になります。

オールIP放送局構築への一助としてリンクノードシステムはいかがでしょうか?

こちらも特許出願中です。

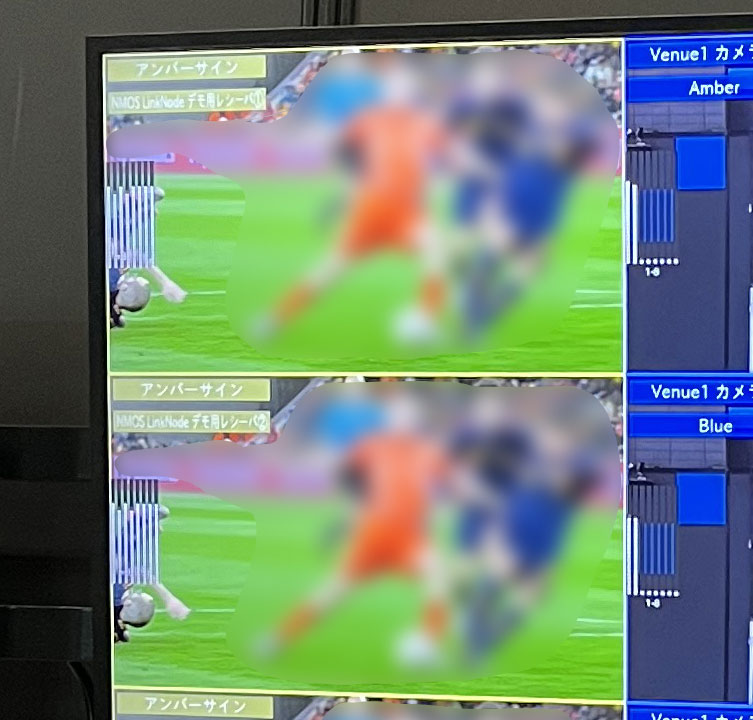

本製品もIPパビリオンに出展させていただき、片方の設備のBC(ブロードキャストコントローラー)からリンクノードシステムのバーチャルレシーバーに映像の切り替えを制御すると、別の設備の複数の画面が切り替わるというデモも実施させていただきました。

IPパビリオンでの写真。こちらの2つの映像が同時に切り替わります。

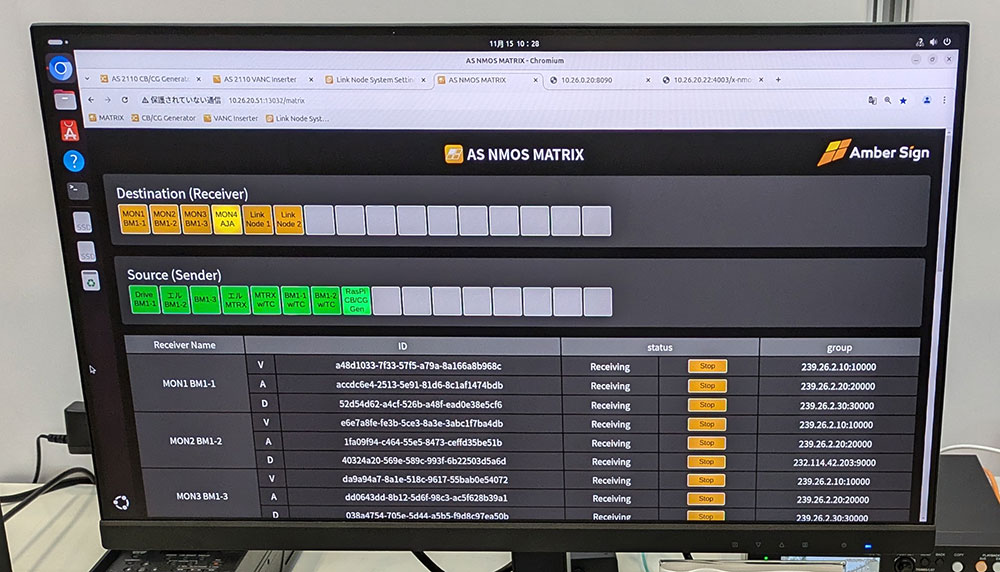

ST2110は設定が複雑そう! 簡単には利用できなさそう!とお思いの方も多いと思います。本製品はほぼ設定レスでST2110機器をマトリクススイッチャーとしてご使用いただける製品です。弊社としてはST2110をもっと気軽に触れて欲しいという願いから本製品を開発しました。

技術的には、NMOSのIS-04という発見機能を利用して、ネットワークに接続されたST2110機器を自動検出し、マトリクスパネルのボタンに反映させ、あとはそれをクリックするだけで、IS-05によるレシーバーの切り替え制御が可能です。センダーに対して送信制御を行うこともできます。

実験設備の構築などにもお使いいただけますし、設定を行うことでもっと複雑な運用にも対応できます。

RDS機能も搭載させる予定です。

ここからはMXFに関する製品です。ポスプロ様におけるMA室の運用でお使いいただくことを想定したMXFオーディオインサーターです。

MXFを指定し、MA後のwavファイルやBWFファイルを指定していただくことで、音声の差し替えが簡単にできます。一部区間だけの差し替えといったことも可能です。

最大の特徴はSDIプレビュー機能を有していること。テープ時代から、MA室で最後の制作プレビューを行うということは今も行われていると思います。本製品は、プレビューしながら音声インサートといったこともできますので、制作さんをお待たせすることなく、SDIプレビューを行うことができ、視聴が終わったときにはファイルが出来上がっている、という運用を行うことができます。

デモはMacで行いましたが、Windowsでももちろん動作しますのでお使いの環境に合わせてご利用いただくことが可能です。

SDIデバイスは、BlackMagic Design社のDeckLinkシリーズやUltraStudioシリーズが対応しています。

さらに今回のInter BEEの展示では、あえて未来型の展示としてMacからST2110を送出し、SDIに変換する形で展示させていただきました。

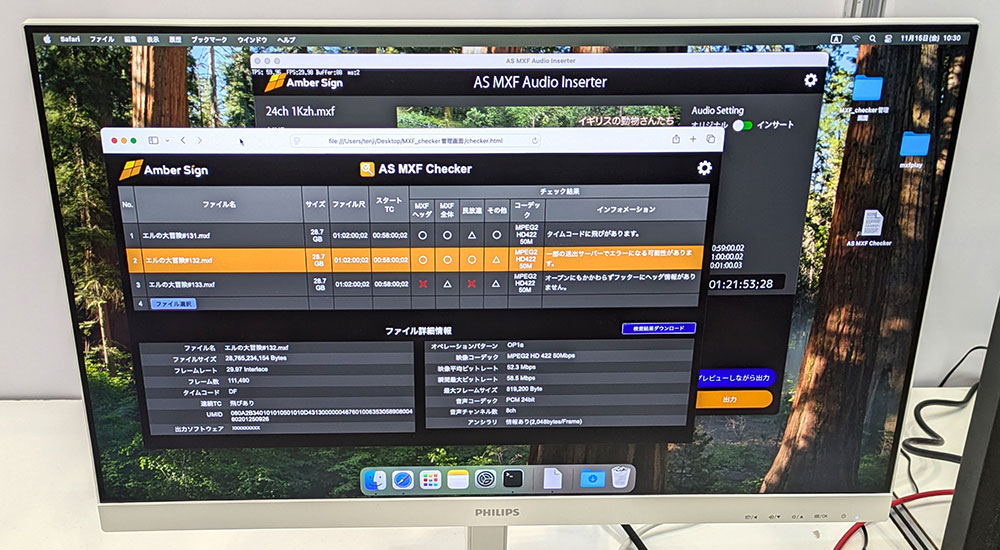

最後の製品はMXFチェックツール兼リラッピングツールです。

現在、各放送局様もオンライン納品に舵を切り始めています。

その場合、ノンリニア編集ソフト等で出力したMXFを納品することになりますが、このとき必ず問題になるのが規格に準拠していないMXF問題です。

本製品では、厳密な規格チェックを行い、規格自体には準拠していても放送局内の送出サーバー等でエラーになりやすいパターンなどもチェックしますのでより安心してお使いいただくことができます。

また、規格チェックを行う製品は他にもありますが、本製品はリラッピング機能も搭載しており、仮にチェックでNGとなってしまったファイルも、コーデックなど中身に問題があるファイルでなければ、変換して正しいMXFファイルに修正することが可能です。

今後、利用が見込まれるXAVCにも対応予定です。

いずれも2025年夏までの発売を予定しております!

製品の詳細や情報のアップデートは弊社ホームページで行っていきますのでチェックしていただけると幸いです。

また、今回Inter BEE会場にて名刺交換等をさせていただいた方には、製品の発売情報などをメール発信もさせていただく予定です。

今回のコラムでは、先日のInter BEE出展のご紹介をさせていただきましたが、今後は放送業界の皆様に役立つ情報なども織り交ぜていきながら定期的に更新して参ります。

ご不明点やご相談などがございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。

株式会社アンバーサイン CEO兼CTO

半澤 秋

Loading...

ユーザーメモ